Die Graphic Novel „Die drei Leben der Hannah Arendt“ ist eine Comic-Biografie des US-Künstlers Ken Krimstein über Hannah Arendt (1906-1975). Sie ist 2018 im Original und 2019 auf Deutsch erschienen. Der Original-Titel lautete „The three escapes of Hannah Arendt“. Am Ende des Comics wird nochmal auf die fiktiven Anteile hingewiesen: „Diese Graphic Novel stellt keine Biographie Hannah Arendts im wissenschaftlichen Sinne dar. Es handelt sich um eine Interpretation ihres Lebens, eines biographische Fiktion mit textlich tradierten Anleihen aus ihrem Werk […].“ (Seite 237)

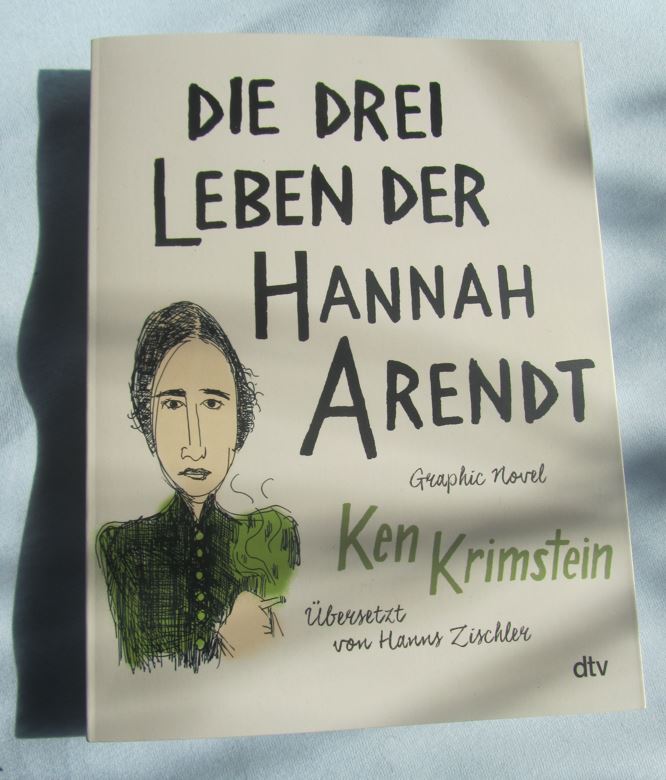

Der Zeichen-Stil ist schlicht und reduziert, ja fast skizzenhaft und Schwarzweiß bis auf die Kleidung Arendts, die in Grün gehalten ist.

Am Anfang wird die Kindheit und Jugend von Hannah Arendt im ostpreußischen Königsberg (heute: Kaliningrad) geschildert. Offenbar ist sie bereits als Jugendliche eine Art Genie, die sich selber Altgriechisch beibringt. Andererseits organisiert sie Streik an ihrer Schule, weswegen sie auch von der Schule fliegt.

Als Jüdin lernt sie von ihrer Mutter sich gegen Antisemitismus zur Wehr zu setzen.

Sie studiert in Marburg Philosophie und hat ihre bekannte Liaison mit dem doppelt so alten Professor Martin Heidegger (1889-1976).

Schließlich heiratet sie 1929 Günter Stern (1902-1992), Sohn eines Ehepaars deutsch-jüdischer Psychologen. Die Ehe scheiterte allerdings 1937.

Arendt war dann für die zionistische Bewegung aktiv und floh nach der Machtübergabe an die Nazis 1933 ins Exil in Paris. Wenig später folgt ihre Mutter. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Frankreich wird sie 1939 nach Gurs in Süd-Frankreich deportiert, anfangs eine Internierungslager für „feindliche Ausländer“ und später ein Konzentrationslager der Deutschen.

Sie flieht nach der Kapitulation Frankreichs und taucht unter. Sie schafft es in die USA zu gelangen, wo sie sich in New York niederlässt.

Hier wird sie Teil des jüdisch-liberalen Bürgertums und 1951 schließlich US-Bürgerin. Im Jahr 1951 erscheint auch ihr berühmtes Werk „Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft“.

Ihr Artikel-Serie über „Eichmann in Jerusalem“ 1961 sorgt für viel Kritik in ihrem jüdischen Umfeld und isoliert sie.

Der Comic gibt auch Teile ihrer philosophischen Gedanken und Sinnsuche wieder und wie sie sich von der Philosophie abwandte, weil diese Heideggers Überlaufen zu den Nazis nicht verhindert hatte.

Die Lektüre lohnt sich unbedingt, sowohl für historisch wie auch für Arendt-Interessierte!