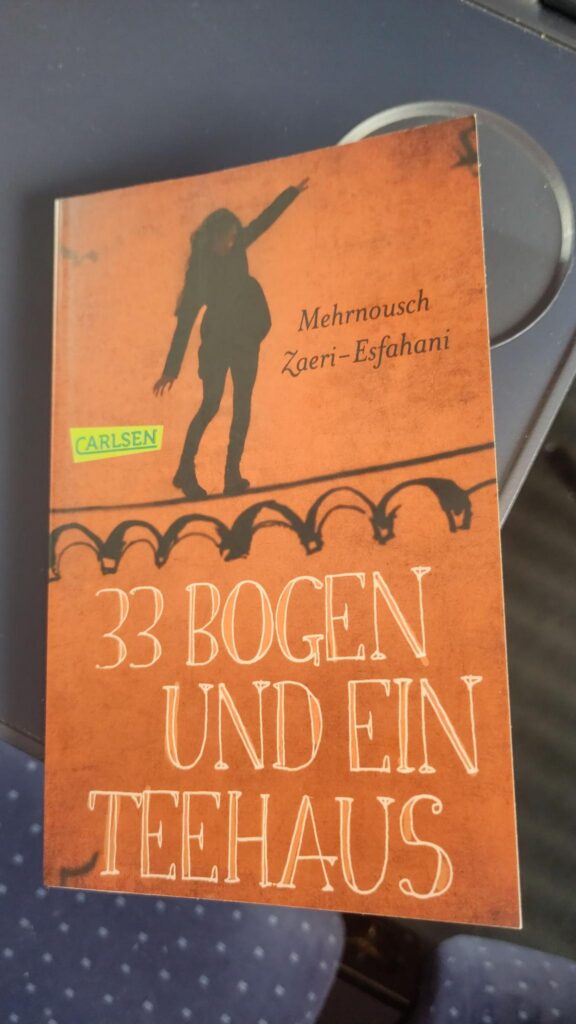

Die 140 Seiten der autobiografischen Erzählung „33 Bögen und ein Teehaus“ von Mehrnousch Zaeri-Esfahani lesen sich schnell und gut. Die Autorin beschreibt darin ihr Aufwachsen im Iran, ihre Flucht und ihr Ankommen in Westdeutschland.

Geboren im Jahr 1974, wächst Zaeri-Esfahani in einer liberalen und wohlhabenden Familie in der Stadt Isfahan auf. Ihr Vater ist Arzt und ihre Mutter Krankenschwester.

Im Jahr 1979 wird der Schah gestürzt und sein Regime durch eine Theokratie ersetzt. Der Tugendterror der Mullahs setzt ein. Immer mehr wird verboten, selbst Frauengesang, Schach und Mensch-ärgere-Dich-nicht. Überall wachen die Pasderan (Religionswächter) über die Einhaltung der religiösen Verbote. Die Autorin schreibt: „Die Pasderan waren überall! Sie waren immer zu viert und tauchten wie aus dem Nichts auf. Wie Krokodile, die ungesehen unter der Wasseroberfläche lauern und dann, wenn sie ihrem Opfer nah genug sind, mit ihrem tödlichen Maul je zuschnappen.“ (Seite 33)

Seit dem Alter von sechs Jahren musste sie im Iran ein Kopftuch tragen und ist der Propaganda und den Schlägen im Schulunterricht ihrer Mädchenschule ausgeliefert.

Im Jahr 1980 bricht der Iran-Irak-Krieg aus, der bis 1988 andauert. Das Regime rekrutiert Jungen ab 12 Jahren als Kindersoldaten.

Zaeri-Esfahanis beschließt zu fliehen, um ihren ältesten Sohn vor diesem Schicksal zu schützen. Die sechsköpfige Familie aus den beiden Eltern und vier Kindern tarnt die Flucht als normale Reise.

Sie stranden in Istanbul. Von hier aus gelangen sie über ein DDR-Visum nach Ostberlin.

„Er [ihr Vater] erklärte mir, dass so ein Visum für uns Flüchtlinge wertvoller sei als ein Sechser im Lotto. Er sagte, dieses kleine Papier würde unser ganzes Leben verändern.“ (Seite 74)

Die DDR-Behörden ärgerten damals Westdeutschland damit, dass sie Flüchtlinge mit einem Visum kurz aufnahmen und dann in den Westen abschoben. So hatte es die Familie von Zaeri-Esfahani auch geplant. Ihre Flucht nach Westdeutschland ist damit auch ein Ergebnis des Ost-West-Konfliktes.

Zu Weihnachten 1985 treffen sie in Westberlin ein, werden nach Karlsruhe verschoben und landen schließlich in Heidelberg.

Hier versucht sich die kleine Mehrnousch an die neuen Gegebenheiten anzupassen: „Es galt, all die komischen Dinge zu verstehen, die die komischen Fremden in diesem komischen Land taten.“ (Seite 12)

Thema und die Kinder-Perspektive erinnern an Marjams Satrapis „Persepolis“. Es geht auch um Ausgrenzung und Rassismus, aber nicht nur.

Die Lektüre lohnt sich sehr. Allerdings hätte man gerne noch gelesen wie das Leben von Mehrnousch in der Bundesrepublik weiter verlaufen ist.

Mehrnousch Zaeri-Esfahani: 33 Bögen und ein Teehaus, Hamburg 2018.